在IT管理向ITSM(IT服務管理)體系演進的征途中,CMDB(配置管理數(shù)據(jù)庫)從傳統(tǒng)的電子報表中走來,蛻變?yōu)榛贗TIL最佳實踐的IT服務管理核心。對于所有的ITSM體系的建設者而言,CMDB都是一部龐大機器上必須精心打磨與調試的一個關鍵部件。

“水域,這是俄羅斯的必需!”彼得大帝的慨嘆表達了一個民族對海洋的渴望。而在獲得了出海口之后,封閉的俄羅斯終于打開了通往文明歐洲的窗口,走上富強之路。CMDB之于ITSM,或許遠不如十六世紀海洋對于俄羅斯如此那般的迫切。但是在今天的IT管理領域,CMDB在完整的ITSM系統(tǒng)中的核心地位絕對無可替代。今天,CMDB不僅是管理軟件廠商和ITIL倡導者常掛嘴邊的時髦詞匯,也早已成為企業(yè)用戶在IT管理項目推進中的關注焦點。

“通過更先進的資產(chǎn)管理和自動化流程,幫助用戶建立跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理關聯(lián),從而最終推動跨功能的流程整合”是CMDB對用戶的承諾。而在闡述CMDB現(xiàn)階段的定義之前,必須說明的是,CMDB并不是IT管理領域的新生事物或名詞。從誕生至今,CMDB經(jīng)歷了三次脫胎換骨的技術蛻變。實際上,早期的許多管理軟件中都包含了現(xiàn)代CMDB的雛形,它們以電子報表的形式出現(xiàn),簡單記錄IT資產(chǎn)信息。后來,CMDB演變?yōu)橐栏接趲椭_的資產(chǎn)庫,與幫助臺捆綁向用戶銷售。如今,CMDB擺脫了管理軟件附屬品的角色,成為獨立的系統(tǒng)管理模塊,是企業(yè)級集中式的配置數(shù)據(jù)庫。

英國商務部出版的《ITIL服務支持》一書這樣定義CMDB:“它是一種包含每一個配置項(Configuration Item,CI)全部關聯(lián)細節(jié),以及配置項之間重要關聯(lián)細節(jié)的數(shù)據(jù)庫”。可以說,是ITIL最佳實踐孕育了現(xiàn)代CMDB。目前CMDB中的CI信息覆蓋了企業(yè)網(wǎng)絡中的應用、操作系統(tǒng)、補丁、硬件設備、生命周期成本以及用戶鏈接。針對目前大多數(shù)企業(yè)中IT配置數(shù)據(jù)以不同格式保存在桌面機、服務器、補丁包、操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡設備中的局面,CMDB把不同格式的數(shù)據(jù)統(tǒng)一采集到一個信息庫中,打破了IT域之間的固有壁壘。

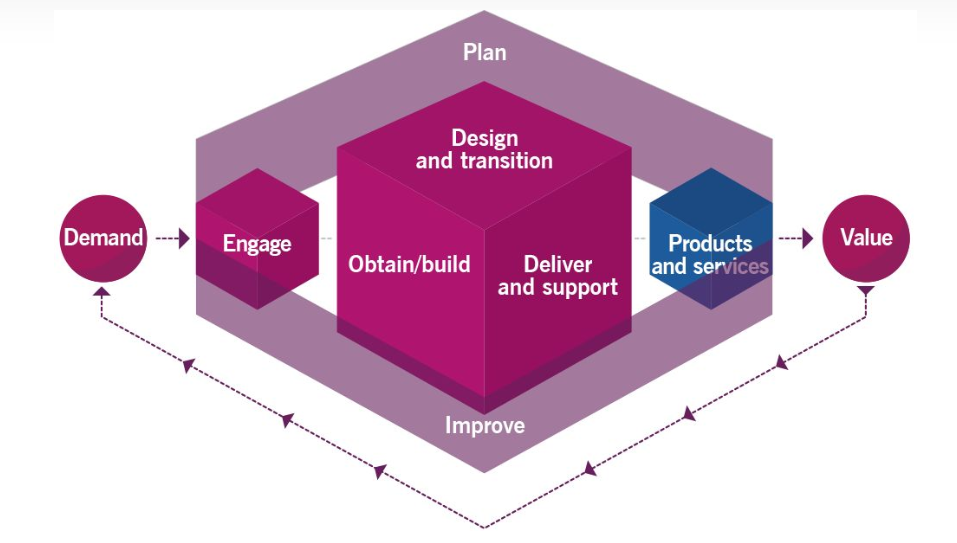

伴隨著ITIL版本的刷新,CMDB在整個ITIL框架中的作用也悄然發(fā)生著變化。有專家指出,ITIL v2奠定了CMDB在ITSM中的重要地位,而ITIL v3則進一步釋放了CMDB的效能,將其與知識管理和報告展現(xiàn)緊密地聯(lián)系在一起。

模型設計:專注數(shù)據(jù)完整

有人將當下全球盛行的ITIL實踐形容為一場“奧林匹克”盛會,一方面在“重在參與”精神的感召下,ITIL在企業(yè)用戶中迅速普及;另一方面,“更高、更快、更強”的目標激發(fā)了參與者的潛能,用戶和IT服務供應商開始追逐更有效率、更有效果的卓越IT運營能力。在這一輪激烈的競技之中,CMDB被比喻為ITIL的“發(fā)動機”。

而在許多基于ITIL的ITSM項目中,實踐者雖深知CMDB的重要性,但在部署過程中卻往往被其構建所涉及的龐大工作量所困擾,感覺困難重重,不得要領。同時,由于CMDB數(shù)據(jù)庫工業(yè)標準尚處在討論和修訂階段,并未形成通用標準,也讓許多實踐者感到無法從成熟規(guī)范中尋求支持。因此,有分析人士指出,IT管理者需要從CMDB概念的混亂中找到一條通向管理數(shù)據(jù)集成和最佳實踐的路徑。

要實現(xiàn)CMDB的成功構建,CMDB的設計和運作是必須攻克的兩大難點。如果設計不當或無法有效運作,將極大地制約ITSM系統(tǒng)的管理能力,讓IT運營的效率和效果大打折扣。同時,也只有解決這兩個問題,我們才能深入地探討CMDB工具的選型,以及軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)挖掘和知識管理應用等更高層次的問題。

在CMDB設計層面,對CMDB模型完整性的保證是設計過程中的重中之重。由于CMDB需要為ITIL其他流程提供IT服務及基礎架構層面的配置信息,所以,只有CMDB記錄的數(shù)據(jù)完整才能準確地反映IT服務的真實狀態(tài)。而所謂完整的CMDB,包含了配置管理范圍的識別、CI屬性的選取和CI關系的構建。

第一步,確定配置管理的范圍。

這主要涉及CI的寬度和深度,以及CI的生命周期。需要說明的是,ITIL規(guī)范認為,CI的生命周期是從CI的接收到最終報廢退出的全過程,但在具體實施過程中,由于流程管理主體的差異化,不同項目對CI生命周期的劃分和定義會有所不同。

在確定CI的寬度和深度時,設計者應當從企業(yè)IT服務的需求、企業(yè)IT服務管理水平和CMDB運營管理成本三個方面進行規(guī)劃。具體來說,CMDB構建應該主要從IT服務角度考慮,IT服務本身也可以作為CI記錄到CMDB中。同時,IT服務涉及的IT基礎架構及其相關的重要信息都應記錄到CMDB中。必須認識到,CMDB與企業(yè)IT服務管理水平之間緊密的聯(lián)動。企業(yè)IT服務管理水平越高,其對CMDB的依賴程度也隨之上升,對CMDB數(shù)據(jù)的準確性和完整性要求也越高。同時,企業(yè)變更管理的成熟度,包括變更管理范圍和流程執(zhí)行力度也將在很大程度上影響CMDB數(shù)據(jù)的準確性和完整性。成本方面,CI的顆粒度決定了CMDB中信息的詳細程度,而這些信息的有效維護取決于IT部門投入的管理成本。

CI生命周期的確定主要包含對兩個問題的確定:一是什么時候識別CI并記錄到CMDB。在標準的配置管理流程中,CI全生命周期的理想狀態(tài)應該覆蓋從采購申請到報廢退出的過程。但在實際實施時,流程執(zhí)行主體的管理范圍和職責將決定CI被識別的時間點;二是什么時候刪除CI記錄。這一時間點同樣由流程執(zhí)行主體的管理范圍和職責所決定。例如,對于租賃的CI,IT部門并不關心它的報廢過程,只關心其在生產(chǎn)環(huán)境中的運營狀況,因此,CI被租賃公司更換,則該記錄就有可能被標記為刪除。而CI記錄的刪除并不是數(shù)據(jù)的真正刪除,而是將其標記為刪除,這樣做的目的是為IT審計提供數(shù)據(jù)支持。

第二步,定義配置項的屬性。

通常情況下,設計者需要遵循一個原則和一套結構。一個原則就是“精而不多”。如果我們將大量屬性納入CMDB,那么,無疑將加大信息維護的成本。反之,如果屬性過少,CMDB對流程支持的有效性就降低了。所以,所謂“精而不多”就是找到適合自身需求的平衡點。ITIL專家指出,CI屬性的定義要注重選擇的屬性是否具備“面向服務的特性”。例如,一臺商用服務器可能會包含上百個屬性,但實際上經(jīng)過篩選,對企業(yè)有實際意義的往往是CPU個數(shù)、CPU主頻、內存、硬盤、網(wǎng)卡等信息。

一套結構指的是,我們通常可以把一個CI的屬性分為五大來源。具體的劃分方法如附表所示。

第三步,構建CI之間的關系。

CI關系的定義也是配置管理建設與IT資產(chǎn)管理建設的區(qū)別之一。一般可以采取兩種方法進行CI關系的梳理工作,即“自上而下”和“自下而上”的方法。“自上而下”通常要求企業(yè)先明確對外提供的服務目錄,然后基于服務目錄按照“業(yè)務服務→IT服務→IT系統(tǒng)→IT組件”的順序進行梳理;“自下而上”則是逆流而上,先從對內部IT組件關系的梳理開始,然后逐步將IT組件映射到IT服務。

流程運作:確保數(shù)據(jù)正確

上線后的CMDB要做到所記錄信息與生產(chǎn)環(huán)境的數(shù)據(jù)保持一致,這就需要建立一套良好的配置管理運作機制。這套機制包含了制定配置管理策略、確定變更/發(fā)布與配置之間的流程關系、制定CMDB審計流程,以及配置管理的角色安排等工作。

配置管理政策的制定

該政策是企業(yè)配置管理的行動指南和共同綱領。它能夠幫助企業(yè)統(tǒng)一認識,減少不必要的溝通成本,實現(xiàn)流程的高效執(zhí)行。配置管理政策主要包含宏觀政策和運營政策。其中,宏觀政策涉及企業(yè)或IT部門層面指導性、方向性的政策。

運營政策主要涉及到流程目標、人員、輸入、輸出、活動以及KPI(關鍵績效指標)等要素,以及流程之間相互協(xié)調、信息交互方面的指導原則,其目標是使流程能夠在政策的指引下穩(wěn)健、有效地執(zhí)行。一般而言,包括CI的命名規(guī)范政策、CMDB數(shù)據(jù)保留政策,以及數(shù)據(jù)備份和恢復政策等。

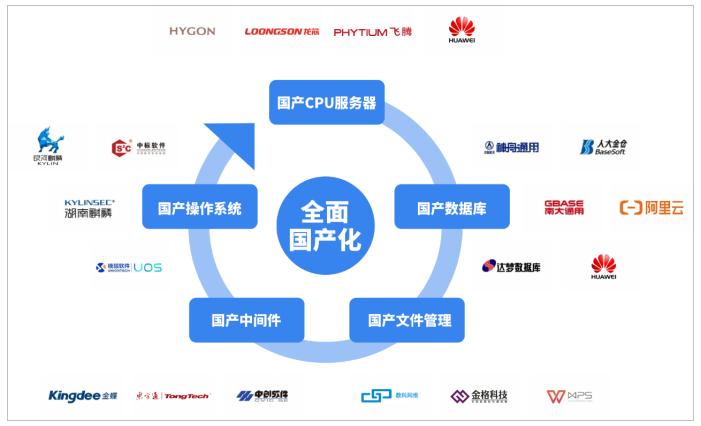

確定流程間的接口關系

要實現(xiàn)CMDB的有效運作,成熟的變更/發(fā)布管理流程必不可少。其原因是,這一流程掌握著CMDB中數(shù)據(jù)變更的通行證。變更/發(fā)布管理流程與CMDB更新之間的關系。

CMDB數(shù)據(jù)的任何變更都應該對應已批準的變更請求單。同時,由變更管理流程將變更信息遞送給負責配置管理的相關人員進行CMDB數(shù)據(jù)的更新。其中,CMDB數(shù)據(jù)的更新主要包括以下三種情況:

一是CMDB數(shù)據(jù)結構的變更。通常發(fā)生在因管理需要而重構CMDB模型的情況下。例如新增需進行變更控制而未識別的CI,因服務調整而重新梳理CI間的關系等;二是新增或刪除CI。即指對已有CI的操作。例如更換或報廢設備,新采購標準的配置等;三是修改CI的屬性。此類變更是針對某CI具體屬性的操作。例如增加了某服務器CI的硬盤容量,就需要對其相應屬性進行調整。

需要注意的是,CI屬性的變更通常會關聯(lián)到其他CI屬性的調整。例如,硬盤CI信息變更時,管理員還需要調整服務器CI的屬性,這無疑會增加數(shù)據(jù)維護的成本。針對這一問題,建議企業(yè)在確定CI屬性數(shù)據(jù)時,盡可能地從其他可靠數(shù)據(jù)源中獲取。例如,可以將服務器需要的硬盤容量屬性數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)繼承關系,從硬盤CI本身的屬性中獲取。

CMDB審計流程的制定

在確保CMDB變更準確性的前提之下,變更管理流程的構建需要經(jīng)歷一個持續(xù)改進的過程。用戶往往會遇到CMDB數(shù)據(jù)仍與實際環(huán)境不符的問題,這就需要通過審計流程來進行檢查、分析和修訂。

制定CMDB審計過程中需要注意的是,首次審計一般發(fā)生在CMDB初始化準備上線之前,此后CMDB的全面審計應該定期展開,企業(yè)應根據(jù)需要設置周期,一般一年至少展開一次。另外,CMDB還需要進行一些專項審計,從而小范圍、細致地核查某類CI或某項關鍵服務所涉及的CI“賬實相符”的狀況。當CMDB審計發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符時應盡快查明原因,并通過變更工單提請變更,最終修改CMDB數(shù)據(jù)。CMDB審計流程應該獨立展開,審計員應由監(jiān)管單位或部分的相關人員擔任。

配置管理的角色安排

配置管理活動所涉及的角色主要分為四類,他們各司其職,協(xié)同完成CMDB的運作任務。其中,配置流程負責人需要對整個流程執(zhí)行的結果負責,并擁有一定的流程管理權力;配置經(jīng)理主要擔當流程開發(fā)和管理的角色,重點確保配置信息的準確性和可用性;配置管理員負責維護配置數(shù)據(jù),保證提供給IT部門的CMDB信息總是準確的;配置審計員則主要負責通過審計操作確認配置數(shù)據(jù)。各個配置管理角色之間的關系.

部署CMDB:豐儉由人

CMDB構建的重點在于對數(shù)據(jù)變更的把握,管理者需要用最合理的資源保證CMDB信息的“新鮮度”。這無疑是一項艱苦的任務,好在一些先行者積累了寶貴經(jīng)驗供后來者分享。同時,CMDB已經(jīng)在金融、電信、政府、教育等行業(yè)擁有了一定的部署規(guī)模,這些案例將在同行業(yè)的CMDB構建過程中發(fā)揮示范效應。

中國工商銀行在ITSM領域的實踐一直處于行業(yè)領先地位,并且項目執(zhí)行到位。在CMDB構建的問題上,工商銀行并沒有購買CMDB商業(yè)軟件,而是采取了自建的方法。在解釋選擇自建策略的原因時,工商銀行信息科技部的技術負責人表示,市場上商業(yè)化CMDB工具還不夠成熟。

目前,大部分的CMDB軟件可以自動發(fā)現(xiàn)基于服務器的軟件應用,并構建映射關系圖,但是對于一些主機應用或企業(yè)自行開發(fā)的應用卻檢測不到。對于應用種類繁多,同時存在大量自有和遺留應用的金融企業(yè),商業(yè)CMDB工具對整個IT環(huán)境的覆蓋能力有限。

自建CMDB雖然需要企業(yè)投入更多的資金,但CMDB的獨立性和實時性卻能夠在企業(yè)內部得到有效保障。目前,工商銀行總行的資源管理庫已經(jīng)運行多年,實現(xiàn)了CMDB與幫助臺、相關管理工具的有機結合,管理范圍覆蓋全行各分支機構,功能囊括主要的配置管理操作。而在電信行業(yè),也有很多用戶傾向于自建方式,主要也是考慮到商業(yè)CMDB軟件對生產(chǎn)系統(tǒng)中管理對象的發(fā)現(xiàn)和管理能力欠缺的問題。

無論是購買商業(yè)產(chǎn)品還是自行構建,CMDB的建設似乎都意味著企業(yè)需要投入巨資才能完成。這實際上是對CMDB的一種誤解。作為ITSM實踐的起點,同時也是ITIL的基礎部件,CMDB的構建還有很多省錢的途徑。

美國楊百翰大學基于MySQL開源數(shù)據(jù)庫構建校園CMDB是一個經(jīng)典案例。新數(shù)據(jù)中心的落成和學校與上級機構的合并驅動了楊百翰大學踏上ITIL實踐之路,并著手進行IT資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)的集成與分享。但是CMDB項目并沒有足夠的資金支持,因此,他們著眼于開源軟件。通過MySQL和廉價的學生勞動力,楊百翰大學構建了具備常規(guī)配置管理特性的CMDB。在CMDB構建的過程中,楊百翰大學對CI的類和子類進行了仔細的篩選,有效規(guī)避了CI顆粒度過細而容易導致的部署成本上升和構建難度加大等問題。而在未來,他們計劃將這一系統(tǒng)升級到甲骨文數(shù)據(jù)庫平臺。

聯(lián)邦性:CMDB成熟的印記

Gartner2006年發(fā)布的CMDB研究報告指出,并不是所有的配置數(shù)據(jù)庫都是CMDB,它必須具備聯(lián)邦性、協(xié)調性、同步性、映射和可視化四大特性。這份報告給出了CMDB成熟度評估的具體依據(jù)。目前,很多軟件廠商都宣稱向用戶提供CMDB工具,在其ITSM解決方案中也會包含CMDB組件。但如果站在專業(yè)ITSM實施的角度,它們中的一些更像是幫助臺資產(chǎn)庫尚未蛻變完全的產(chǎn)物。我們看到,很多所謂的CMDB得不到完整變更流程的支撐,數(shù)據(jù)的實時性無法保證;而一些產(chǎn)品介于IT資產(chǎn)庫和配置數(shù)據(jù)庫的中間,模型設計和配置策略不符合ITIL流程規(guī)范。聯(lián)邦性、協(xié)調性、同步性、映射和可視化是區(qū)分不成熟和成熟CMDB的剛性標準。而現(xiàn)在,CMDB市場的發(fā)展仍然處在向這一標準逐漸靠近的過程之中。

聯(lián)邦性是軟件供應商難于攻克的部分,同時也是近期技術進展最大的CMDB特性。從2006年開始,許多廠商將CMDB的聯(lián)邦能力作為產(chǎn)品研發(fā)的重點,并相繼推出了具有聯(lián)邦特性的CMDB產(chǎn)品。這些產(chǎn)品包括IBM的CCMDB(變更和配置管理數(shù)據(jù)庫)、Managed Objects的CMDB 360°,以及HP、BMC、CA、Symantec等公司的類似產(chǎn)品。

聯(lián)邦式CMDB符合技術和應用的發(fā)展方向,這一點已經(jīng)能夠通過現(xiàn)階段的客戶實踐加以驗證。在高度異構化的IT環(huán)境中,企業(yè)將所有IT資產(chǎn)的配置信息保存在一個通用數(shù)據(jù)庫的想法并不現(xiàn)實。如果能夠將多個數(shù)據(jù)庫連接在一起,通過一個邏輯配置數(shù)據(jù)庫構筑一個聯(lián)邦式的CMDB,對于企業(yè)而言是一種切實可行的方案。這樣一來,客戶不必把所有配置數(shù)據(jù)都存儲在一個大數(shù)據(jù)庫中。聯(lián)邦式CMDB通過記錄不同數(shù)據(jù)庫中配置信息的關聯(lián)關系,在接到客戶的訪問請求時,可以快速追溯配置數(shù)據(jù)的保存位置。以前,很多廠商把CMDB的開發(fā)局限在自己的專有架構中,這種傳統(tǒng)的技術方式限制了CMDB對多數(shù)據(jù)源配置信息的發(fā)現(xiàn)與集成能力。同時,不合理的數(shù)據(jù)復制方式還會造成集成后CI的高度冗余。聯(lián)邦式CMDB通過邏輯上對配置數(shù)據(jù)的靈活調用和統(tǒng)一管理,彌補了傳統(tǒng)CMDB的缺憾。

推進方式:由點及面

CMDB的實施自然是“條條大路通羅馬”,但在現(xiàn)階段,從小處入手精心設計,逐步擴大CMDB的覆蓋范圍還是技術專家和企業(yè)客戶所青睞的項目推進方式。

傳統(tǒng)的CMDB構建方法是自下而上地推進,也就是先做一個大的配置數(shù)據(jù)庫,再逐步精煉CI。但這種方式的缺點是投入巨大且浪費時間,很多企業(yè)耗時數(shù)年才能完成CMDB的部署;已經(jīng)擁有簡單配置數(shù)據(jù)庫的用戶往往會選擇自中而上的推進方式,以現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫為基礎,添加必要的CI和CI之間的關系后,用戶可以用比較短的時間就組建一個功能相對豐富的CMDB。

而對于占據(jù)大多數(shù)的白手起家的用戶而言,“自上而下,漸進式擴充”是一種可行性更高的方法。專家建議,用戶可以先從訂單系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)這樣的垂直應用開始,嘗試在單一環(huán)境中發(fā)現(xiàn)、收集、追蹤和管理配置信息的技巧,逐漸積累配置管理經(jīng)驗。在構建了相對成熟的配置管理流程后再構建更大范圍的CMDB。

一些用戶還會先期規(guī)劃一個小型的試驗項目,它會包含CMDB所必須的審計、控制、自動化等環(huán)節(jié)。啟動這種試驗項目可以幫助企業(yè)收獲一些關鍵的CMDB部署體驗。例如,對IT資產(chǎn)配置的描述方法,如何通過準確的配置信息來支持IT服務管理,事件、故障、變更和發(fā)布管理流程的串聯(lián)和磨合,以及如果更高效地對配置記錄做出變更。

而有專家建議,在啟動這樣的試驗時,最好選擇一個能夠得到廣泛支持的IT服務,而不是對業(yè)務營收至關重要的IT服務。同時,這樣的服務不應該需要進行頻繁地更新,并且在IT系統(tǒng)框架中處在相對獨立的環(huán)境之中。因為頻繁的變更操作將增加管理的難度,也更容易導致管理錯誤的發(fā)生。